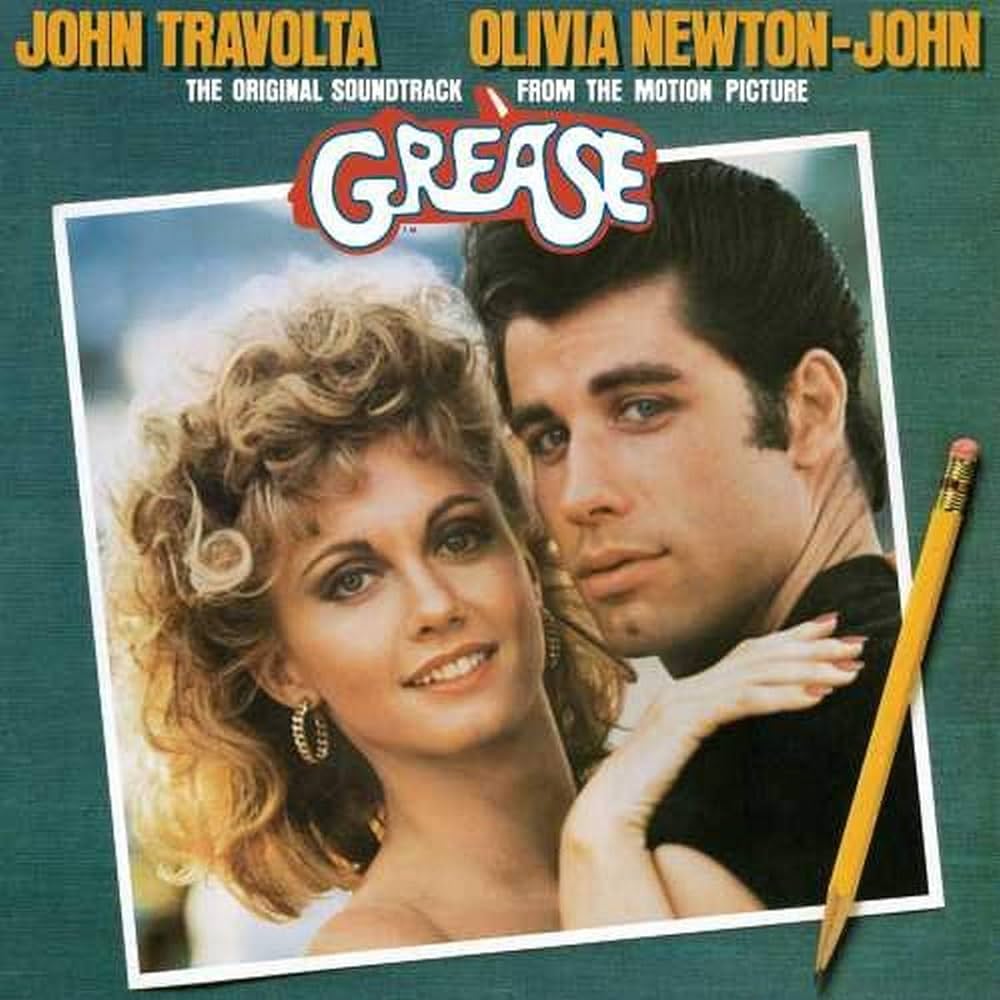

Ce samedi nous gratifie d’une météo toute grise, alliant pluie, froid et vent. Une ambiance qui va de pair avec une actualité bien grise elle aussi. Pas de quoi se réjouir me direz-vous ? Et bien si, puisque c’est précisément les conditions idéales pour se plonger dans un peu de bon son et partir à la recherche d’un antidote à tout ce gris. Certains fouilleront dans leurs discothèques ou leurs playlists, d’autres chercheront un film positif et léger. Pourquoi pas les deux ? Grease est à la croisée de nos recherches, et pourrait bien être le parfait contrepied à cette grise journée (#sansaucunmauvaisjeudemots). Sorti en 1978 et réalisé par Randal Kleiser, le long métrage est l’adaptation cinématographique de la comédie musicale éponyme créée par Jim Jacobs et Warren Casey en 1972. Placée en 1958, l’action raconte l’histoire d’amour entre Danny Zuko (John Travolta), chef de la bande des T-Birds, et Sandy Olsson (Olivia Newton-John), australienne en vacances aux Etats-Unis qui sera bien vite entourée par les Pink Ladies menée par Betty Rizzo. Garçons en blousons noirs versus filles en rose au cœur du lycée Rydell High, avec en bonus la rivalité entre les T-Birds et le gang ennemi des Scorpions, Grease pose tous les ingrédients de la comédie romantique avec ses clichés, ses quiproquos et son énergie vivifiante.

Ce samedi nous gratifie d’une météo toute grise, alliant pluie, froid et vent. Une ambiance qui va de pair avec une actualité bien grise elle aussi. Pas de quoi se réjouir me direz-vous ? Et bien si, puisque c’est précisément les conditions idéales pour se plonger dans un peu de bon son et partir à la recherche d’un antidote à tout ce gris. Certains fouilleront dans leurs discothèques ou leurs playlists, d’autres chercheront un film positif et léger. Pourquoi pas les deux ? Grease est à la croisée de nos recherches, et pourrait bien être le parfait contrepied à cette grise journée (#sansaucunmauvaisjeudemots). Sorti en 1978 et réalisé par Randal Kleiser, le long métrage est l’adaptation cinématographique de la comédie musicale éponyme créée par Jim Jacobs et Warren Casey en 1972. Placée en 1958, l’action raconte l’histoire d’amour entre Danny Zuko (John Travolta), chef de la bande des T-Birds, et Sandy Olsson (Olivia Newton-John), australienne en vacances aux Etats-Unis qui sera bien vite entourée par les Pink Ladies menée par Betty Rizzo. Garçons en blousons noirs versus filles en rose au cœur du lycée Rydell High, avec en bonus la rivalité entre les T-Birds et le gang ennemi des Scorpions, Grease pose tous les ingrédients de la comédie romantique avec ses clichés, ses quiproquos et son énergie vivifiante.

Une énergie que le film démultiplie au travers de sa bande originale. Etant originellement une comédie musicale, Grease réalise le crossover parfait pour devenir une imparable comédie romantique musicale. La soundtrack est un savant mélange de rock’n’roll, de boogie-woogie et de pop qui rencontrera un énorme succès, tant l’album que les différents singles. Parmi ces derniers, on retiendra en début de film le célèbre Summer Nights, narration très subjective par Danny et Sandy de leurs amours estivales, ou encore l’énergisant You’re the one that I want qui les fait se rejoindre à la fin. Entre ces deux pépites musicales, l’insouciance de la fin des années 50 déroule ses couleurs, sa joie de vivre, ses rires. Une ambiance fort bienvenue, à rapprocher de celle de la série télévisée Happy Days, tournée entre 1974 et 1984 mais qui situe son action à la même période que Grease. Une ambiance également présente dans Retour vers le futur (1985), et notamment ses scènes en 1955.

La BO de Grease comporte toutefois un titre anachronique, et pas des moindres : son générique. Composé par Barry Gibb et interprété par Frankie Valli, ce morceau est un pur produit disco-rock, genre inexistant à l’époque où se déroule l’histoire du film. Il n’est pas étonnant que la chanson Grease porte cette coloration musicale : Barry Gibb n’est autre que le chanteur leader des Bee Gees, au sommet de leur gloire disco en 1978 lorsque sort le film Grease. Cet anachronisme ne nuit en rien, bien au contraire. Il en résulte un titre particulièrement énergique et fiévreux, qui donne instantanément envie de se déhancher et de groover comme un John Travolta sur la piste de danse un samedi soir. Entre rythmique appuyée et puissantes descentes de cuivres, Grease est notre pépite du jour, en écoute ci-dessous. Ajoutons-y en bonus Summer Nights et You’re the one that I want déjà évoqués, pour vous donner une idée du petit soleil et de la bouffée de bonne humeur que constitue le film Grease. Et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à vous caler au fond du canapé et à le visionner en intégralité. Vous en ressortirez possiblement comme moi au bout des deux heures : détendu, souriant, ensoleillé. Une comédie romantique parfaite, peut-être parfois un peu kitsch et datée, mais indéniablement réussie.

Raf Against The Machine

Sorti deux ans après la claque Watchmen (2009), Sucker Punch n’a pas connu le succès critique ni d’audience qu’il méritait. Premier film de Zack Snyder à être basé sur une histoire originale, le long métrage mérite pourtant qu’on s’y attarde, pour peu que l’on accroche à l’univers du réalisateur, mais aussi que l’on apprécie les bandes originales de qualité. Sucker Punch narre le parcours de Babydoll, jeune femme internée en hôpital psychiatrique par son beau-père, après qu’elle a accidentellement tué sa petite sœur. Le beau-père se révèle être non pas l’adulte attentif qui prend soin des filles après la mort de la mère, mais bien un ignoble salopard qui ne pense qu’à lui-même pour toucher l’héritage, et n’a aucune hésitation à violenter les jeunes filles. Babydoll est destinée à subir une lobotomie, afin de ne plus pouvoir témoigner contre son beau-père. Informée de la machination, elle monte le projet de s’évader en compagnie de quatre autres jeunes femmes. Pour à la fois supporter l’internement, mais aussi élaborer le plan d’évasion, elles vont s’immerger dans un cabaret imaginaire, au sein duquel elles parcourront différents univers où récupérer le nécessaire pour s’évader.

Sorti deux ans après la claque Watchmen (2009), Sucker Punch n’a pas connu le succès critique ni d’audience qu’il méritait. Premier film de Zack Snyder à être basé sur une histoire originale, le long métrage mérite pourtant qu’on s’y attarde, pour peu que l’on accroche à l’univers du réalisateur, mais aussi que l’on apprécie les bandes originales de qualité. Sucker Punch narre le parcours de Babydoll, jeune femme internée en hôpital psychiatrique par son beau-père, après qu’elle a accidentellement tué sa petite sœur. Le beau-père se révèle être non pas l’adulte attentif qui prend soin des filles après la mort de la mère, mais bien un ignoble salopard qui ne pense qu’à lui-même pour toucher l’héritage, et n’a aucune hésitation à violenter les jeunes filles. Babydoll est destinée à subir une lobotomie, afin de ne plus pouvoir témoigner contre son beau-père. Informée de la machination, elle monte le projet de s’évader en compagnie de quatre autres jeunes femmes. Pour à la fois supporter l’internement, mais aussi élaborer le plan d’évasion, elles vont s’immerger dans un cabaret imaginaire, au sein duquel elles parcourront différents univers où récupérer le nécessaire pour s’évader. Si vous aimez les films de monstres, de kaïju et le Japon, vous avez peut-être vu Godzilla Minus One en décembre dernier dans les cinémas français. Il aura fallu jouer d’un peu de chance et de disponibilité, le film n’étant projeté que les 7 et 8 décembre dans les cinémas Pathé, et exclusivement en salles Imax ou 4DX. Une incompréhensible diffusion restreinte, qui va se voir augmentée d’une ressortie sur cette deuxième quinzaine de janvier 2024. Godzilla Minus One est d’ores et déjà visible, et ce jusqu’au 31 janvier, à la faveur d’un succès critique mais aussi commercial qui ne pouvait laisser de marbre les exploitants de salles. Le long métrage est sans aucun doute le meilleur Godzilla depuis bien longtemps, loin devant le Godzilla (2014) de Gareth Edwards qui n’était pourtant pas mauvais, et encore bien plus loin devant le Godzilla (1998) de Roland Emmerich qui figure aujourd’hui parmi les nanars parfaits en vue d’une soirée ciné avec pop-corn et pizzas entre copains.

Si vous aimez les films de monstres, de kaïju et le Japon, vous avez peut-être vu Godzilla Minus One en décembre dernier dans les cinémas français. Il aura fallu jouer d’un peu de chance et de disponibilité, le film n’étant projeté que les 7 et 8 décembre dans les cinémas Pathé, et exclusivement en salles Imax ou 4DX. Une incompréhensible diffusion restreinte, qui va se voir augmentée d’une ressortie sur cette deuxième quinzaine de janvier 2024. Godzilla Minus One est d’ores et déjà visible, et ce jusqu’au 31 janvier, à la faveur d’un succès critique mais aussi commercial qui ne pouvait laisser de marbre les exploitants de salles. Le long métrage est sans aucun doute le meilleur Godzilla depuis bien longtemps, loin devant le Godzilla (2014) de Gareth Edwards qui n’était pourtant pas mauvais, et encore bien plus loin devant le Godzilla (1998) de Roland Emmerich qui figure aujourd’hui parmi les nanars parfaits en vue d’une soirée ciné avec pop-corn et pizzas entre copains. Quasiment jour pour jour il y a 20 ans sortait Matrix Revolutions, épisode final (mais pas conclusion) de la trilogie Matrix. Ce troisième volet a connu une sortie mondiale en simultané le 5 novembre 2003, histoire que le monde entier découvre à l’unisson l’issue du combat entre les hommes et les machines, entre le monde réel et la Matrice. Après un Matrix assez incroyable et jamais vu (malgré le déjà-vu du chat qui passe) sorti en 1999, les Wachowski livrent une double suite. Matrix Reloaded en mai 2003, puis Matrix Revolutions en novembre 2003. Si l’épisode initial a mis presque tout le monde d’accord, la double suite va se montrer bien plus clivante. D’un côté, les fans absolus qui trouvent toutes les justifications au chemin emprunté. De l’autre, les détracteurs inconditionnels qui dégomment chaque instant du double film en estimant qu’il s’agit d’un grand délire, entre tout et n’importe quoi. Faut-il choisir son camp ? Pas nécessairement, bien que l’on sera forcément dans l’un ou l’autre. J’avoue pencher plutôt du côté des fans, tout en relevant quelques scènes ou choix un peu discutables. Il n’en reste pas moins que je revois régulièrement l’ensemble avec grand plaisir. Et que je replonge avec encore plus de plaisir dans la BO de cette trilogie somme toute indispensable au cinéma et à la SF.

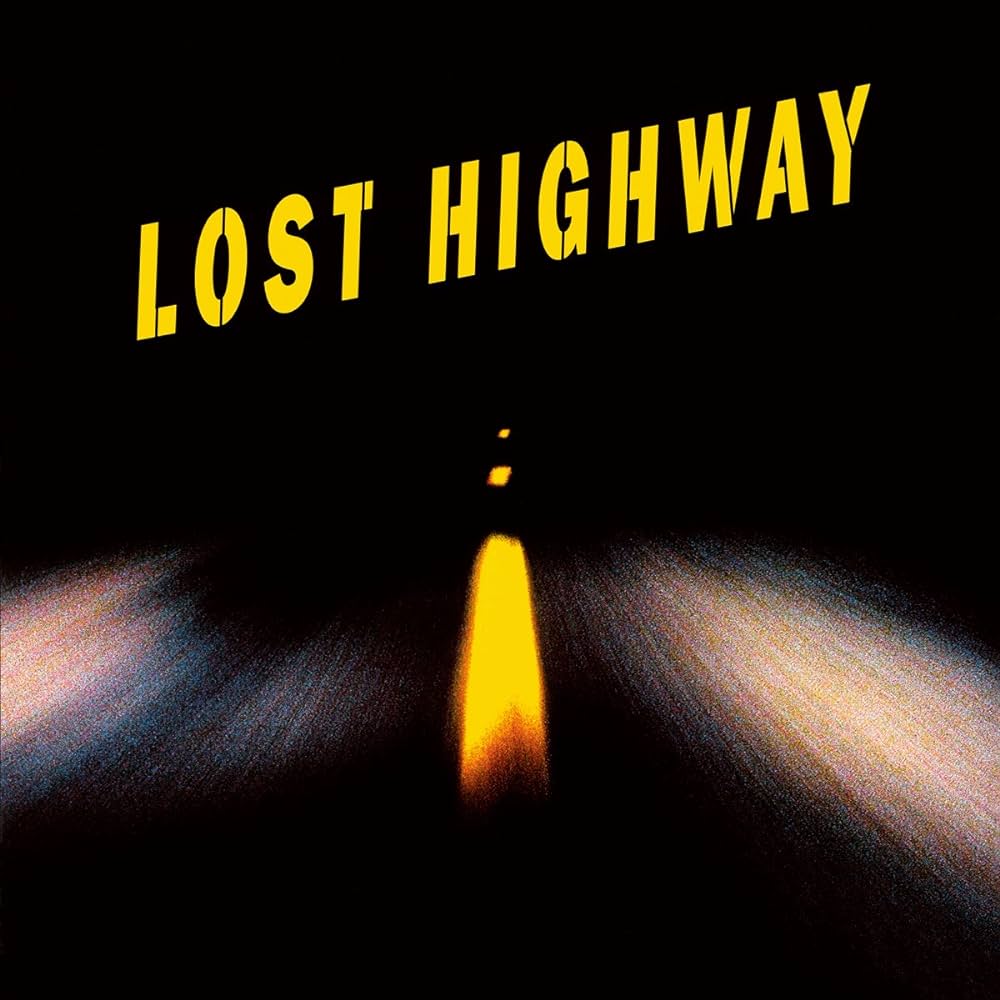

Quasiment jour pour jour il y a 20 ans sortait Matrix Revolutions, épisode final (mais pas conclusion) de la trilogie Matrix. Ce troisième volet a connu une sortie mondiale en simultané le 5 novembre 2003, histoire que le monde entier découvre à l’unisson l’issue du combat entre les hommes et les machines, entre le monde réel et la Matrice. Après un Matrix assez incroyable et jamais vu (malgré le déjà-vu du chat qui passe) sorti en 1999, les Wachowski livrent une double suite. Matrix Reloaded en mai 2003, puis Matrix Revolutions en novembre 2003. Si l’épisode initial a mis presque tout le monde d’accord, la double suite va se montrer bien plus clivante. D’un côté, les fans absolus qui trouvent toutes les justifications au chemin emprunté. De l’autre, les détracteurs inconditionnels qui dégomment chaque instant du double film en estimant qu’il s’agit d’un grand délire, entre tout et n’importe quoi. Faut-il choisir son camp ? Pas nécessairement, bien que l’on sera forcément dans l’un ou l’autre. J’avoue pencher plutôt du côté des fans, tout en relevant quelques scènes ou choix un peu discutables. Il n’en reste pas moins que je revois régulièrement l’ensemble avec grand plaisir. Et que je replonge avec encore plus de plaisir dans la BO de cette trilogie somme toute indispensable au cinéma et à la SF. Voilà déjà plus de 25 ans que David Lynch nous a retourné la tête avec son Lost Highway sorti en 1997. On pensait alors avoir tout vu en matière de film qui nous passe le cerveau au mixeur. C’était sans savoir qu’en 2001 on découvrirait Mulholland Drive (une sorte d’odyssée de l’espace mental de son réalisateur), avant qu’on ne se fasse achever les neurones avec Inland Empire en 2006. Ces trois films formant une trilogie Los Angeles, on sera bien inspirés de les revoir presque d’un bloc, histoire de mesurer l’ampleur de l’expérience cinématographique proposée par David Lynch en trois longs métrages : une autoroute perdue qui mène sur Mulholland Drive, pour se finir dans le quartier d’Inland Empire. Revenons à la source du voyage, sur Lost Highway. Loin de moi l’idée de raconter ou décortiquer le film, de l’analyser et de tenter toutes sortes d’explications plus ou moins rationnelles aux pérégrinations de Fred Madison et de sa femme Renée, de Pete Dayton et de son amante Alice, et de tout ce beau monde. Bien d’autres ont fait ce travail avant moi, bien mieux et avec talent. De plus, la meilleure interprétation du film est peut-être la nôtre. Celle que l’on développe en soi en s’immergeant dans Lost Highway.

Voilà déjà plus de 25 ans que David Lynch nous a retourné la tête avec son Lost Highway sorti en 1997. On pensait alors avoir tout vu en matière de film qui nous passe le cerveau au mixeur. C’était sans savoir qu’en 2001 on découvrirait Mulholland Drive (une sorte d’odyssée de l’espace mental de son réalisateur), avant qu’on ne se fasse achever les neurones avec Inland Empire en 2006. Ces trois films formant une trilogie Los Angeles, on sera bien inspirés de les revoir presque d’un bloc, histoire de mesurer l’ampleur de l’expérience cinématographique proposée par David Lynch en trois longs métrages : une autoroute perdue qui mène sur Mulholland Drive, pour se finir dans le quartier d’Inland Empire. Revenons à la source du voyage, sur Lost Highway. Loin de moi l’idée de raconter ou décortiquer le film, de l’analyser et de tenter toutes sortes d’explications plus ou moins rationnelles aux pérégrinations de Fred Madison et de sa femme Renée, de Pete Dayton et de son amante Alice, et de tout ce beau monde. Bien d’autres ont fait ce travail avant moi, bien mieux et avec talent. De plus, la meilleure interprétation du film est peut-être la nôtre. Celle que l’on développe en soi en s’immergeant dans Lost Highway. Quitte à enfoncer des portes ouvertes, autant le faire avec classe et sur un sujet qui vend du rêve. Pour la classe, il serait bien prétentieux de ma part de l’avancer : c’est vous seuls qui en êtes juges à la lecture de ces lignes et de ce blog. Pour le sujet qui vend du rêve, en revanche, j’ai moins de doutes. A peine disponible sur Prime video en janvier dernier, la première saison de la série HBO The Last of Us a déchaîné les commentaires, et des plus élogieux. Les neuf épisodes sont aujourd’hui visibles en totalité sur la plateforme. Il est donc possible de se binge-watcher ce qui restera possiblement comme la première adaptation TV d’un jeu vidéo enfin réussie. De sa photo à son casting, en passant par son scénario et sa réalisation, The Last of Us est une pure réussite. Tout comme dans sa version vidéoludique, on suit Joel et Ellie à travers des Etats-Unis (et un monde) ravagé par le cordyceps, un champignon parasite. Ce dernier divise le monde en deux catégories : ceux qui sont infectés, et ceux qui survivent. Vraie plongée dans le post-apocalyptique qui se loge parfois là où on ne l’attendait pas, The Last of Us mélange habilement la grande histoire du monde ravagé et l’intimisme des relations humaines en temps de crise.

Quitte à enfoncer des portes ouvertes, autant le faire avec classe et sur un sujet qui vend du rêve. Pour la classe, il serait bien prétentieux de ma part de l’avancer : c’est vous seuls qui en êtes juges à la lecture de ces lignes et de ce blog. Pour le sujet qui vend du rêve, en revanche, j’ai moins de doutes. A peine disponible sur Prime video en janvier dernier, la première saison de la série HBO The Last of Us a déchaîné les commentaires, et des plus élogieux. Les neuf épisodes sont aujourd’hui visibles en totalité sur la plateforme. Il est donc possible de se binge-watcher ce qui restera possiblement comme la première adaptation TV d’un jeu vidéo enfin réussie. De sa photo à son casting, en passant par son scénario et sa réalisation, The Last of Us est une pure réussite. Tout comme dans sa version vidéoludique, on suit Joel et Ellie à travers des Etats-Unis (et un monde) ravagé par le cordyceps, un champignon parasite. Ce dernier divise le monde en deux catégories : ceux qui sont infectés, et ceux qui survivent. Vraie plongée dans le post-apocalyptique qui se loge parfois là où on ne l’attendait pas, The Last of Us mélange habilement la grande histoire du monde ravagé et l’intimisme des relations humaines en temps de crise. Un jour, je vous parlerai en détail de la BO de la série TV Westworld, et de comment elle dessine tout le propos et accompagne merveilleusement les trois saisons actuellement disponibles. Tout comme je prendrai le temps de revenir sur The Leftovers et sa BO concoctée par Max Richter. Tout ça, c’est comme la BO de NieR: Automata : des œuvres tellement puissantes, qui m’ont bouleversé et me bouleversent encore aujourd’hui que je ne sais pas vraiment comment en parler comme il faut, et comment ne pas trahir la somme d’émotions qu’il y a dans tout ça. Comme disait Jack Kérouac, « Un jour, je trouverai les mots justes. Et ils seront simples ». Nous n’en sommes pas encore là, et il va vous falloir patienter, le temps que j’écrive des chroniques satisfaisantes à mes yeux. Promis, j’y travaille ! Cela n’empêche pas de tout de même jeter une oreille du côté de Westworld et notamment de sa saison 3 qui recèle de bien beaux morceaux.

Un jour, je vous parlerai en détail de la BO de la série TV Westworld, et de comment elle dessine tout le propos et accompagne merveilleusement les trois saisons actuellement disponibles. Tout comme je prendrai le temps de revenir sur The Leftovers et sa BO concoctée par Max Richter. Tout ça, c’est comme la BO de NieR: Automata : des œuvres tellement puissantes, qui m’ont bouleversé et me bouleversent encore aujourd’hui que je ne sais pas vraiment comment en parler comme il faut, et comment ne pas trahir la somme d’émotions qu’il y a dans tout ça. Comme disait Jack Kérouac, « Un jour, je trouverai les mots justes. Et ils seront simples ». Nous n’en sommes pas encore là, et il va vous falloir patienter, le temps que j’écrive des chroniques satisfaisantes à mes yeux. Promis, j’y travaille ! Cela n’empêche pas de tout de même jeter une oreille du côté de Westworld et notamment de sa saison 3 qui recèle de bien beaux morceaux. Alors que l’on redécouvre au cinéma la trilogie Infernal Affairs vingt ans après sa sortie, à la faveur d’une ressortie en version restaurée 4k, on peut aussi se replonger dans deux enfants spirituels des films de Alan Mak et Andrew Law. Les trois longs métrages hong-kongais suivent l’existence de deux infiltrés sur une dizaine d’années : l’un au sein de la police, l’autre dans les triades de Hong Kong. Si le genre vous tente un tant soit peu, foncez sur ce triptyque qui a marqué non seulement le début des années 2000, mais aussi l’univers vidéoludique et le cinéma occidental. Infernal Affairs a en effet largement semé dans Sleeping Dogs, jeu vidéo très efficace sorti en 2012 sur PS3, puis en version polishée et définitive en 2014 sur PS4. On y incarne Wei Shen, policier infiltré dans les triades, pour un GTA-like dense et captivant de par l’environnement où l’on évolue. Entre la nécessité de sans arrêt jouer sur un fil et divers retournements de scénario, voilà bien un titre qui ne peut nier sa filiation avec Infernal Affairs.

Alors que l’on redécouvre au cinéma la trilogie Infernal Affairs vingt ans après sa sortie, à la faveur d’une ressortie en version restaurée 4k, on peut aussi se replonger dans deux enfants spirituels des films de Alan Mak et Andrew Law. Les trois longs métrages hong-kongais suivent l’existence de deux infiltrés sur une dizaine d’années : l’un au sein de la police, l’autre dans les triades de Hong Kong. Si le genre vous tente un tant soit peu, foncez sur ce triptyque qui a marqué non seulement le début des années 2000, mais aussi l’univers vidéoludique et le cinéma occidental. Infernal Affairs a en effet largement semé dans Sleeping Dogs, jeu vidéo très efficace sorti en 2012 sur PS3, puis en version polishée et définitive en 2014 sur PS4. On y incarne Wei Shen, policier infiltré dans les triades, pour un GTA-like dense et captivant de par l’environnement où l’on évolue. Entre la nécessité de sans arrêt jouer sur un fil et divers retournements de scénario, voilà bien un titre qui ne peut nier sa filiation avec Infernal Affairs. Enfin sorti hier 2 mars après des mois d’attente et d’impatience, The Batman de Matt Reeves a déjà mis presque tout le monde d’accord. Affichant à ce jour un 8,9/10 chez IMDb (plus de 21 000 avis), 86% chez Rotten Tomatoes et un double 4,3/5 spectateurs et 3,9/5 presse du côté d’Allociné, les dernières aventures cinématographiques du Dark Knight font presque l’unanimité. Il faut dire que le film est une immense réussite artistique, doublée d’une adaptation franchement convaincante. Tout spectateur qui s’attendra à une histoire de super-héros ponctuée de blagounettes lourdingues sera bien déçu. En effet, The Batman joue la carte du retour aux sources du personnage : un détective impulsif et de haute volée, qui se plonge dans une enquête d’une grande noirceur, tant dans son propos que dans l’esthétique. Une série de crimes violents et énigmatiques frappe la ville de Gotham, déjà submergée par la violence. La police est dépassée, bientôt rejointe par un Batman/Bruce Wayne encore jeune, mais surtout névrosé et dépressif au plus haut point. Robert Pattinson (totalement bluffant et excellent dans le rôle) campe un Bruce Wayne enfermé dans le choc jamais surmonté de la perte de ses parents, et dans un désespoir existentiel qui l’amène à tout donner pour Gotham.

Enfin sorti hier 2 mars après des mois d’attente et d’impatience, The Batman de Matt Reeves a déjà mis presque tout le monde d’accord. Affichant à ce jour un 8,9/10 chez IMDb (plus de 21 000 avis), 86% chez Rotten Tomatoes et un double 4,3/5 spectateurs et 3,9/5 presse du côté d’Allociné, les dernières aventures cinématographiques du Dark Knight font presque l’unanimité. Il faut dire que le film est une immense réussite artistique, doublée d’une adaptation franchement convaincante. Tout spectateur qui s’attendra à une histoire de super-héros ponctuée de blagounettes lourdingues sera bien déçu. En effet, The Batman joue la carte du retour aux sources du personnage : un détective impulsif et de haute volée, qui se plonge dans une enquête d’une grande noirceur, tant dans son propos que dans l’esthétique. Une série de crimes violents et énigmatiques frappe la ville de Gotham, déjà submergée par la violence. La police est dépassée, bientôt rejointe par un Batman/Bruce Wayne encore jeune, mais surtout névrosé et dépressif au plus haut point. Robert Pattinson (totalement bluffant et excellent dans le rôle) campe un Bruce Wayne enfermé dans le choc jamais surmonté de la perte de ses parents, et dans un désespoir existentiel qui l’amène à tout donner pour Gotham. Si la pépite intemporelle du jour vous dit quelque chose, c’est très possiblement pour l’avoir entendue en accompagnement musical d’un des plus grands films de ces dernières années. Nous y reviendrons très vite. Who did that to you ? a été composée précisément pour ce film, par un John Legend totalement inspiré. Musicien en activité depuis plus de vingt ans, il s’illustre dans les registres mêlés de la soul et du R’n’B, ce qui a donné lieu à des collaborations avec des Lauryn Hill, Jay-Z, ou encore Alicia Keys, excusez du peu. Le garçon est également à la tête d’une flopée de singles et d’albums sous son propre nom. Multi-récompensé notamment aux Grammy Awards, Golden Globes et Oscar, on tient là un artiste productif et qui ne manque pas de prestance.

Si la pépite intemporelle du jour vous dit quelque chose, c’est très possiblement pour l’avoir entendue en accompagnement musical d’un des plus grands films de ces dernières années. Nous y reviendrons très vite. Who did that to you ? a été composée précisément pour ce film, par un John Legend totalement inspiré. Musicien en activité depuis plus de vingt ans, il s’illustre dans les registres mêlés de la soul et du R’n’B, ce qui a donné lieu à des collaborations avec des Lauryn Hill, Jay-Z, ou encore Alicia Keys, excusez du peu. Le garçon est également à la tête d’une flopée de singles et d’albums sous son propre nom. Multi-récompensé notamment aux Grammy Awards, Golden Globes et Oscar, on tient là un artiste productif et qui ne manque pas de prestance.