Et si l’on écoutait un peu de musique raffinée en ce samedi, en remettant sur la platine Agnès Obel ? Retour en 2013 avec l’album Aventine, une des pépites intemporelles de ma discothèque. Il y eut bien sûr Philarmonics, premier opus de l’auteure-compositrice-interprète danoise sorti en 2010, et son lot de titres tous plus beaux les uns que les autres. Pourtant, l’artiste relèvera haut la main le défi du deuxième album avec un Aventine de fort belle facture, au moins aussi bien réussi que son prédécesseur. Le disque s’ouvre sur un Chord left des plus épurés, mais également au titre des plus ironiques puisque les cordes sont bel et bien présentes dans ces compositions d’Agnès Obel. De belles et profondes nappes qui soutiennent les mélodies dès Fuel to fire, deuxième morceau dans l’ordre d’écoute. La présence des cordes ne s’arrête pas à un soutien musical, puisque plusieurs compositions leur laisseront toute la place. C’est par exemple le cas de Run cried the crawling, ou encore de The curse.

Et si l’on écoutait un peu de musique raffinée en ce samedi, en remettant sur la platine Agnès Obel ? Retour en 2013 avec l’album Aventine, une des pépites intemporelles de ma discothèque. Il y eut bien sûr Philarmonics, premier opus de l’auteure-compositrice-interprète danoise sorti en 2010, et son lot de titres tous plus beaux les uns que les autres. Pourtant, l’artiste relèvera haut la main le défi du deuxième album avec un Aventine de fort belle facture, au moins aussi bien réussi que son prédécesseur. Le disque s’ouvre sur un Chord left des plus épurés, mais également au titre des plus ironiques puisque les cordes sont bel et bien présentes dans ces compositions d’Agnès Obel. De belles et profondes nappes qui soutiennent les mélodies dès Fuel to fire, deuxième morceau dans l’ordre d’écoute. La présence des cordes ne s’arrête pas à un soutien musical, puisque plusieurs compositions leur laisseront toute la place. C’est par exemple le cas de Run cried the crawling, ou encore de The curse.

C’est également le cas dans Aventine, quatrième morceau du même nom que l’album. Le titre repose sur une élégante base de cordes en pizzicato, auxquelles se rajoute un violoncelle en cordes frottées, dans ses tonalités les plus basses. Il en résulte un envoûtant mélange de légèreté et de mystère quelque peu inquiétant. Aventine est une composition tout en contraste, entre lumière et noirceur, entre apaisement et tension. Agnès Obel n’a plus qu’à poser sa voix dans cet écrin musical, et en jouer comme d’un instrument à part entière. On obtient ce qui est à mes yeux un des plus beaux morceaux de l’artiste, mais également un des plus riches et denses émotionnellement. En à peine plus de 4 minutes, elle parvient à nous entraîner dans un imaginaire poétique qui mêle douceur et mélancolie avec une grande élégance. On ne s’en étonnera finalement pas, compte-tenu de la classe et de la grâce des compositions d’Agnès Obel.

On ne s’en étonnera pas, mais on s’en émerveillera toujours un peu plus à chaque écoute d’Aventine, le titre comme l’album. On vous propose ici le morceau, suivi pour le plaisir du Fuel to fire précédemment cité. Il vous reste ensuite à plonger dans le reste de l’album, et si le cœur vous en dit, dans la discographie d’Agnès Obel à la recherche d’autres pépites intemporelles que vous n’aurez aucun mal à dénicher.

Raf Against The Machine

Comme une habitude qui s’installe, regardons une fois de plus dans le rétroviseur, et très précisément 30 années en arrière. Le 7 mars de l’année 1994 tombait dans les bacs le single qui allait propulser Blur au sommet des charts et dans à peu près toutes les oreilles. Girls and Boys est le titre d’ouverture de Parklife, troisième album du groupe mené par Damon Albarn, sorti en avril 1994. Pour emmener la galette, il fallait une locomotive sonore et musicale. Ce sera donc Girls and Boys, titre à la croisée du rock alternatif et de la britpop. Ce dernier courant musical, fraichement émergé et issu du rock alternatif britannique, s’incarne déjà avec Modern Life is Rubbish, deuxième album de Blur sorti en 1993. Mais son explosion viendra l’année suivante avec Parklife et son ouverture entêtante, dansante, obsessionnelle.

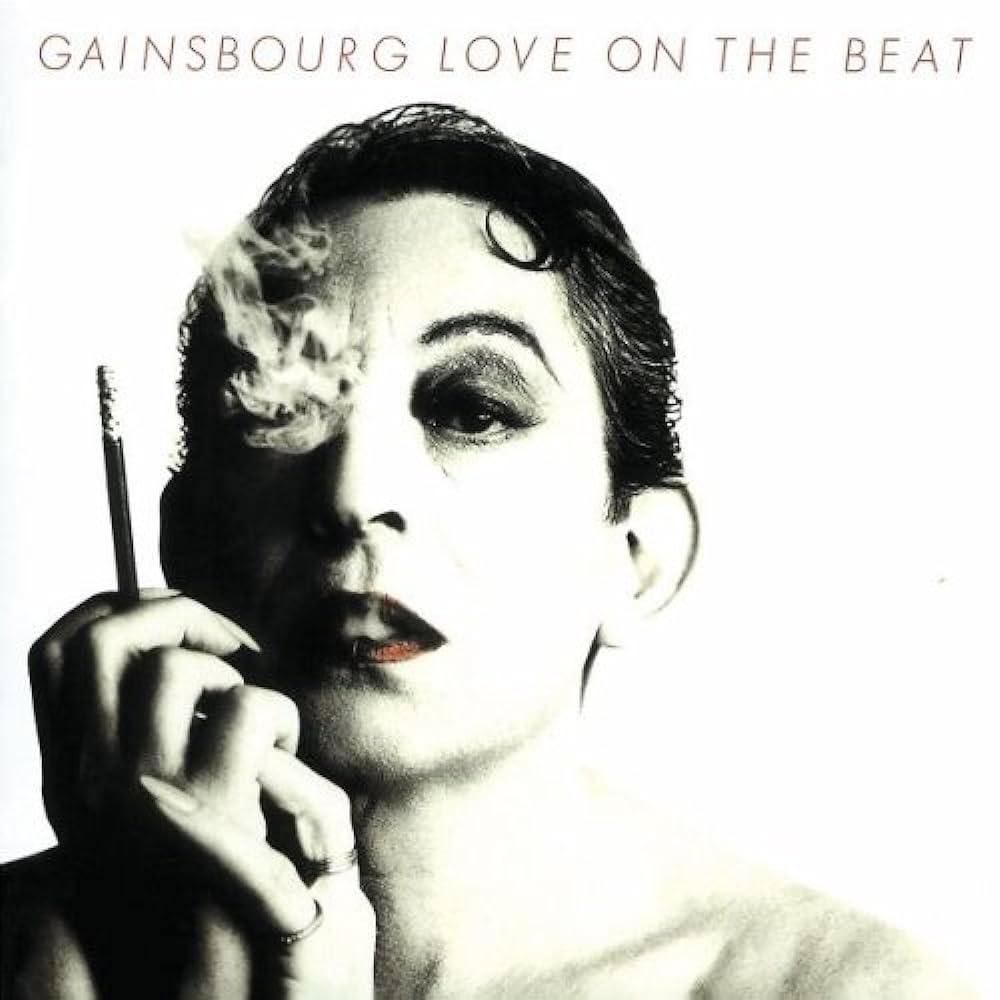

Comme une habitude qui s’installe, regardons une fois de plus dans le rétroviseur, et très précisément 30 années en arrière. Le 7 mars de l’année 1994 tombait dans les bacs le single qui allait propulser Blur au sommet des charts et dans à peu près toutes les oreilles. Girls and Boys est le titre d’ouverture de Parklife, troisième album du groupe mené par Damon Albarn, sorti en avril 1994. Pour emmener la galette, il fallait une locomotive sonore et musicale. Ce sera donc Girls and Boys, titre à la croisée du rock alternatif et de la britpop. Ce dernier courant musical, fraichement émergé et issu du rock alternatif britannique, s’incarne déjà avec Modern Life is Rubbish, deuxième album de Blur sorti en 1993. Mais son explosion viendra l’année suivante avec Parklife et son ouverture entêtante, dansante, obsessionnelle. Il n’aura échappé à personne que nous étions hier le 14 février. Difficile de passer à côté de la Saint-Valentin aka la fête des amoureux, étalée sur toutes les devantures de magasins et une bonne partie des panneaux publicitaires. Que l’on souscrive (ou pas) à la formule, chacun est libre de célébrer (ou pas) cette date, de la façon qu’il le souhaite. Prolongement du 14 février, la chronique du jour n’est finalement pas si éloignée qu’il n’y parait de note sujet d’introduction. Love on the beat, sorti en 1984 sur l’album éponyme de Serge Gainsbourg, ouvre la galette de la plus funky des façons. Rompant alors avec ses deux précédents albums très teintés reggae Aux armes et cætera (1979) et Mauvaises nouvelles des étoiles (1981), Gainsbourg se tourne vers l’Amérique du Nord et des musiciens issus de l’univers funk-rock. Il en résulte un album puissant et groovy, au son très années 80 qui n’a néanmoins pas pris une ride. L’album contient également plusieurs textes qui choquèrent à l’époque, dont Love on the beat et Lemon incest, mais aussi deux titres abordant ouvertement l’homosexualité : I’m the boy et Kiss me Hardy. Love on the beat est un album court mais intense, fait de 8 titres rock, percutants, vénéneux.

Il n’aura échappé à personne que nous étions hier le 14 février. Difficile de passer à côté de la Saint-Valentin aka la fête des amoureux, étalée sur toutes les devantures de magasins et une bonne partie des panneaux publicitaires. Que l’on souscrive (ou pas) à la formule, chacun est libre de célébrer (ou pas) cette date, de la façon qu’il le souhaite. Prolongement du 14 février, la chronique du jour n’est finalement pas si éloignée qu’il n’y parait de note sujet d’introduction. Love on the beat, sorti en 1984 sur l’album éponyme de Serge Gainsbourg, ouvre la galette de la plus funky des façons. Rompant alors avec ses deux précédents albums très teintés reggae Aux armes et cætera (1979) et Mauvaises nouvelles des étoiles (1981), Gainsbourg se tourne vers l’Amérique du Nord et des musiciens issus de l’univers funk-rock. Il en résulte un album puissant et groovy, au son très années 80 qui n’a néanmoins pas pris une ride. L’album contient également plusieurs textes qui choquèrent à l’époque, dont Love on the beat et Lemon incest, mais aussi deux titres abordant ouvertement l’homosexualité : I’m the boy et Kiss me Hardy. Love on the beat est un album court mais intense, fait de 8 titres rock, percutants, vénéneux. Après avoir remis dans nos oreilles Alela Diane (

Après avoir remis dans nos oreilles Alela Diane ( Sorti il y a déjà 20 ans, l’album The Pirate’s Gospel d’Alela Diane mérite qu’on y revienne. Initialement autoproduit sur CD-R en 2004 (d’où le 20 ans d’âge), ce LP fut républié par Holocene Music en 2006. Un CD-R, c’est tout simplement un CD directement enregistrable par l’utilisateur. Alela Diane en fit bon usage à l’époque, en gravant sur ces 12 centimètres de plastique son premier opus. Et quel opus. La chanteuse américaine, alors âgée de 21 ans seulement, livre onze titres folk, teintés de blues acoustique. Comme pour nous emmener au fin fond d’une Amérique entre routes de la Louisiane et delta du Mississippi. Pour ce premier album, Alela Diane convoque tout à la fois les influences de Bob Dylan, Woody Guthrie, ou encore Robert Johnson. Oui, rien que ça.

Sorti il y a déjà 20 ans, l’album The Pirate’s Gospel d’Alela Diane mérite qu’on y revienne. Initialement autoproduit sur CD-R en 2004 (d’où le 20 ans d’âge), ce LP fut républié par Holocene Music en 2006. Un CD-R, c’est tout simplement un CD directement enregistrable par l’utilisateur. Alela Diane en fit bon usage à l’époque, en gravant sur ces 12 centimètres de plastique son premier opus. Et quel opus. La chanteuse américaine, alors âgée de 21 ans seulement, livre onze titres folk, teintés de blues acoustique. Comme pour nous emmener au fin fond d’une Amérique entre routes de la Louisiane et delta du Mississippi. Pour ce premier album, Alela Diane convoque tout à la fois les influences de Bob Dylan, Woody Guthrie, ou encore Robert Johnson. Oui, rien que ça. Dans sa dernière chronique en forme de Top 10, mon ami Sylphe concluait sur l’envie de continuer à partager des sons que l’on aime et de vous inciter à acheter de la musique. Incitation que l’on s’applique à soi-même chez Five-Minutes. Et pas plus tard qu’il y a quelques jours, où je suis tombé sur un exemplaire vinyle de Blue Lines (1991), premier album de Massive Attack considéré comme le disque séminal et fondateur du trip-hop. Bien que le terme n’apparaisse qu’en 1994, l’acte de naissance de ce genre musical est indéniablement contenu dans ce Blue Lines. Avec cette galette, Massive Attack pose non seulement les bases de son propre son, mais aussi de tout un courant que l’on appellera ensuite le Bristol Sound. Des artistes comme Portishead et Tricky emboiteront le pas à Massive Attack pour donner naissance à certains des plus grands albums que l’on connaisse à ce jour. Je pense notamment à Dummy (1994) de Portishead, ou encore Maxinquaye (1995) de Tricky.

Dans sa dernière chronique en forme de Top 10, mon ami Sylphe concluait sur l’envie de continuer à partager des sons que l’on aime et de vous inciter à acheter de la musique. Incitation que l’on s’applique à soi-même chez Five-Minutes. Et pas plus tard qu’il y a quelques jours, où je suis tombé sur un exemplaire vinyle de Blue Lines (1991), premier album de Massive Attack considéré comme le disque séminal et fondateur du trip-hop. Bien que le terme n’apparaisse qu’en 1994, l’acte de naissance de ce genre musical est indéniablement contenu dans ce Blue Lines. Avec cette galette, Massive Attack pose non seulement les bases de son propre son, mais aussi de tout un courant que l’on appellera ensuite le Bristol Sound. Des artistes comme Portishead et Tricky emboiteront le pas à Massive Attack pour donner naissance à certains des plus grands albums que l’on connaisse à ce jour. Je pense notamment à Dummy (1994) de Portishead, ou encore Maxinquaye (1995) de Tricky. En plein cœur de l’été dernier,

En plein cœur de l’été dernier,  Toujours à la recherche de pépites passées, nous voici remontés en 2011, pour réécouter le premier album de Selah Sue, simplement intitulé Selah Sue. A l’époque, la chanteuse belge a déjà plusieurs années artistiques au compteur. Née en 1989, elle débute à 15 ans en apprenant à jouer de la guitare et en composant ses premiers titres. Nous sommes alors en 2004, et c’est mois de 5 ans plus tard que sortira Black part love, premier EP de 5 chansons. Alors influencée par des artistes comme Lauryn Hill, M.I.A. ou Erikah Badu, Selah Sue gagne en notoriété au gré de ses passages dans de nombreux festivals en 2009 et 2010. Le chemin est tout tracé vers un premier LP publié en mars 2011. Selah Sue publie Selah Sue, une galette qui laisse exploser le talent de la jeune femme. Vendu à plus de 300 000 exemplaires, et certifié double disque de platine en France, Selah Sue contient moult pépites entre R’n’B, soul et raggamuffin. Raggamuffin (justement intitulé), This world ou encore Crazy vibes font de ce LP une chouette pépite.

Toujours à la recherche de pépites passées, nous voici remontés en 2011, pour réécouter le premier album de Selah Sue, simplement intitulé Selah Sue. A l’époque, la chanteuse belge a déjà plusieurs années artistiques au compteur. Née en 1989, elle débute à 15 ans en apprenant à jouer de la guitare et en composant ses premiers titres. Nous sommes alors en 2004, et c’est mois de 5 ans plus tard que sortira Black part love, premier EP de 5 chansons. Alors influencée par des artistes comme Lauryn Hill, M.I.A. ou Erikah Badu, Selah Sue gagne en notoriété au gré de ses passages dans de nombreux festivals en 2009 et 2010. Le chemin est tout tracé vers un premier LP publié en mars 2011. Selah Sue publie Selah Sue, une galette qui laisse exploser le talent de la jeune femme. Vendu à plus de 300 000 exemplaires, et certifié double disque de platine en France, Selah Sue contient moult pépites entre R’n’B, soul et raggamuffin. Raggamuffin (justement intitulé), This world ou encore Crazy vibes font de ce LP une chouette pépite. Alors que la météo nous offre un automne particulièrement agité qui invite au cocooning, on vous sort aujourd’hui une pépite qui réchauffe et qui fait du bien. Si vous êtes amateurs de blues, de rythm’n’blues, de soul et de funk, le titre de ce dimanche devrait vous combler. Sorti voici déjà 30 ans, Glitter Queen figure sur le deuxième album de Marva Wright, intitulé (fort pertinemment) Born with the blues (1993). Née Marva Maria Williams, cette artiste est plongée dès son plus jeune âge dans le gospel et le chant en général, en fréquentant avec sa mère l’église, où elle donne de la voix dès l’âge de 9 ans. Ce n’est pourtant qu’au tournant de sa quarantaine qu’elle entame une carrière professionnelle en 1987. Elle se fait alors remarquer en interprétant des titres d’Aretha Franklin, une proximité artistique évidente lorsqu’on écoute l’une et l’autre. Après un premier album studio en 1991, Heartbreakin’ Woman, sort en 1993 Born with the blues, qui s’ouvre sur notre Glitter Queen du jour.

Alors que la météo nous offre un automne particulièrement agité qui invite au cocooning, on vous sort aujourd’hui une pépite qui réchauffe et qui fait du bien. Si vous êtes amateurs de blues, de rythm’n’blues, de soul et de funk, le titre de ce dimanche devrait vous combler. Sorti voici déjà 30 ans, Glitter Queen figure sur le deuxième album de Marva Wright, intitulé (fort pertinemment) Born with the blues (1993). Née Marva Maria Williams, cette artiste est plongée dès son plus jeune âge dans le gospel et le chant en général, en fréquentant avec sa mère l’église, où elle donne de la voix dès l’âge de 9 ans. Ce n’est pourtant qu’au tournant de sa quarantaine qu’elle entame une carrière professionnelle en 1987. Elle se fait alors remarquer en interprétant des titres d’Aretha Franklin, une proximité artistique évidente lorsqu’on écoute l’une et l’autre. Après un premier album studio en 1991, Heartbreakin’ Woman, sort en 1993 Born with the blues, qui s’ouvre sur notre Glitter Queen du jour. L’été arrive dans trois jours au calendrier, mais il est déjà là sans l’être. Côté ciel, il fait des chaleurs comme au cœur de juillet-août. Côté rythme, on n’est pas encore dans le farniente et la flemmardise qui caractérisent les congés estivaux. Pour se mettre dans l’ambiance déroulage de journées en les laissant venir, quoi de mieux qu’un petit son feelgood ? Pour cela, nous tendrons aujourd’hui nos oreilles vers un des titres les plus connus de alt-J. Fondé en 2007, ce groupe de rock indépendant originaire de Leeds n’a que peu d’albums à son actif, mais c’est à chaque fois une vraie réussite. Dans un style musical qui mélange allègrement pop-folk, hip-hop et travail sur les voix, alt-J publie en 2012 son premier album An awesome wave et se distingue d’emblée sur la scène musicale internationale. Deux ans plus tard, This is all yours arrive dans les bacs. Un second opus très marqué indie pop et electronica, qui fait la part belle aux morceaux plutôt posés et parfois planants.

L’été arrive dans trois jours au calendrier, mais il est déjà là sans l’être. Côté ciel, il fait des chaleurs comme au cœur de juillet-août. Côté rythme, on n’est pas encore dans le farniente et la flemmardise qui caractérisent les congés estivaux. Pour se mettre dans l’ambiance déroulage de journées en les laissant venir, quoi de mieux qu’un petit son feelgood ? Pour cela, nous tendrons aujourd’hui nos oreilles vers un des titres les plus connus de alt-J. Fondé en 2007, ce groupe de rock indépendant originaire de Leeds n’a que peu d’albums à son actif, mais c’est à chaque fois une vraie réussite. Dans un style musical qui mélange allègrement pop-folk, hip-hop et travail sur les voix, alt-J publie en 2012 son premier album An awesome wave et se distingue d’emblée sur la scène musicale internationale. Deux ans plus tard, This is all yours arrive dans les bacs. Un second opus très marqué indie pop et electronica, qui fait la part belle aux morceaux plutôt posés et parfois planants.